智能分区管理系统:重塑办公环境,驱动工作效率与空间经济性双重提升

- 问答

- 2025-10-14 19:10:21

- 2

哎,说到办公环境,你脑子里是不是立马出现那种…一排排整齐的格子间,荧光灯冷冰冰地照着,空气里只有键盘声和一种…怎么说呢,一种沉闷的“效率”感?我以前待过的公司就那样,总觉得空间是死的,人被框在里面,像零件一样运转,但最近我接触到“智能分区管理系统”这个概念,才感觉…哦,原来办公空间还能这么玩,它真能活过来,甚至跟你互动。

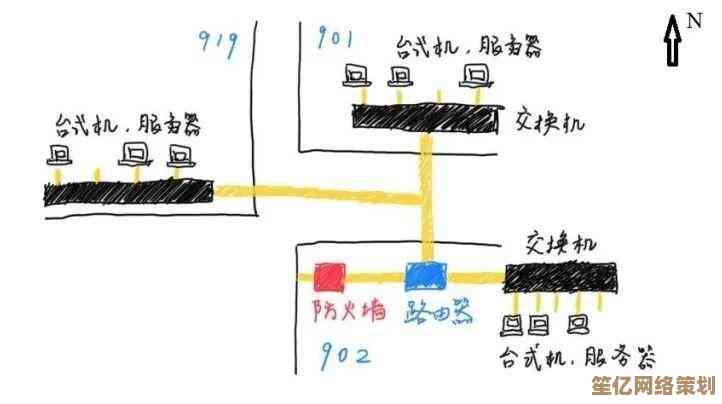

这玩意儿,说白了,就是用一堆传感器、数据分析,再加点物联网技术,让办公室自己“思考”它哪块区域最忙、哪块在“摸鱼”,它不像我们以前拍脑袋决定,“这层楼全做成会议室!”结果一半时间空着,反而让真正需要讨论的人没地儿去,这系统是动态的,它学习人的行为模式,它发现每周三下午,靠窗的安静区总是爆满,而协作区却没人,它可能就会自动调整灯光、温控,甚至通过预约系统 subtly 提示大家…“嘿,这边有空位,更安静哦”。

我印象特别深的是有个做设计的朋友公司,他们搞了个试点,以前抢会议室是日常战争,现在呢,系统能预测…根据项目进度、团队日历,甚至邮件里关键词的热度,预判下周哪个团队可能需要频繁碰头,然后提前把中小型会议室资源稍微倾斜过去,这听起来有点玄乎对吧?但真的,他们那个项目经理说,光是为了找会议室而发的无效邮件就少了快七成…这种琐碎时间的节省,累积起来太吓人了。

而且它特别懂那种…“微环境”的需求,比如我们写东西的时候,可能就想要个角落,灯光暖一点,背景有点白噪音最好,但做头脑风暴呢,又需要明亮、开阔,甚至有点刺激性的色彩,智能分区系统能通过移动端App,让你实时看到整个楼层的“环境情绪地图”——哪个区域当前是“深度专注”模式,哪个是“活力碰撞”模式,你完全可以拿着笔记本,像选咖啡馆座位一样,找到当下最适合你工作状态的那个“窝”,这不仅仅是分配空间,简直是…在匹配情绪和能量,对吧?

经济性这块,老板们肯定更开心,以前写字楼的能源浪费…真是,空调永远开着,灯永远亮着,哪怕保洁阿姨是最后走的,现在呢,系统知道A区最后一个员工离开15分钟后,自动调低照明、调节温度到节能模式,它甚至能统计工位实际使用率,要是发现某个区域长期利用率低于30%,可能就建议改成休闲区或者小型图书馆什么的,把空间盘活,这省下的可是真金白银的租金和电费…而且数据特别直观,能让决策不再是“我觉得”,而是“数据显示”。

当然啦,也不是没槽点,刚开始推行的时候,老张——我们部门那个特别注重隐私的大叔——就嘀咕,觉得这像被监视了,一举一动都被记录,后来系统做了优化,数据只做匿名化的群体分析,不追踪个人,他才慢慢接受,还有一次,系统算法抽风,把销售部最热闹的上午全部分配到了需要绝对安静的阅读区,结果…那天简直了,鸡同鸭讲,混乱中又有点好笑,所以技术这东西,得容错,得迭代,它不像人那么有“常识”。

我觉得这趋势挺对的,它让冷冰冰的物理空间,有了一种…弹性,一种响应能力,办公室不再是你去“占据”的一个固定点位,而是变成一种你可以按需调用的资源,像水电一样流动起来,它背后那种对工作节奏、对人性的细微体察,可能才是提升效率的关键——不是逼着你更快,而是让你更顺,减少那些不必要的摩擦和等待,这种改变是潜移默化的…就像好的设计,你感觉不到它的存在,但它让你处处都觉得“刚好”。

下次当你再走进办公室,或许可以留意一下,那个空间是不是在悄悄适应你,而不是总让你去勉强适应它,这小小的转变,说不定…正是未来工作的样子呢。

本文由畅苗于2025-10-14发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/25716.html