[cpu]性能优化策略:深入探索硬件调优与系统协同的先进方法

- 问答

- 2025-11-13 05:38:39

- 2

关于如何让电脑的“大脑”——也就是中央处理器(CPU)——运行得更快、更高效,已经有很多常规的讨论了,比如关闭后台程序、更新驱动程序等,但今天我们要探讨的,是超越这些基础操作,深入到硬件本身与操作系统如何更紧密协作的层面,这些方法并非简单的“一键优化”,而是基于对计算机工作原理的更深层次理解,部分思路参考了像AnandTech这样的专业硬件评测网站对现代处理器架构的分析,以及Linux内核文档中关于任务调度和电源管理的描述。

我们要理解一个核心矛盾:CPU的速度和功耗,CPU性能的强大,直接依赖于它消耗的电能,但电能会转化为热量,过多的热量会迫使CPU降低运行速度以保护自己,这反而导致性能下降,性能优化的一个关键,其实是“散热优化”,这不仅仅是买一个更好的风扇,根据AnandTech对多代CPU的评测,一个经常被忽视的细节是“热界面材料”,CPU核心本身和它外面的金属顶盖之间,存在一层导热材料,许多笔记本电脑和部分台式机CPU的原厂材料效率不高,由专业人士更换为更高级的液态金属等导热材料,可以显著降低核心温度,使得CPU能在高负载下维持更长时间的峰值频率,这就是所谓的“维持更高睿频”的能力,这是一种硬核的硬件调优,直接改善了CPU发挥性能的物理基础。

是操作系统如何“指挥”CPU工作,现代操作系统(如Windows的调度器或Linux的CFS调度器)负责将成千上万个计算任务(线程)合理地分配到CPU的各个核心上,传统的策略可能不够智能,这里就引出了“线程与核心的亲和性设置”这一高级方法,就是手动或通过工具告诉系统,将某个对性能要求极高的程序(例如视频渲染软件或科学计算程序)的线程,固定绑定到几个物理核心上运行,并避免其他普通任务打扰这些核心,这样做的好处是,减少了线程在不同核心之间“跳跃”带来的延迟和缓存失效(缓存是CPU内部的高速小仓库,数据从一个核心跳到另一个核心,原来仓库里的东西就白准备了),Linux内核的文档详细描述了通过“taskset”或“cpuset”进行绑定的机制,虽然这需要一些技术知识,但对于专业工作站和服务器,这种精细控制能带来显著的性能提升。

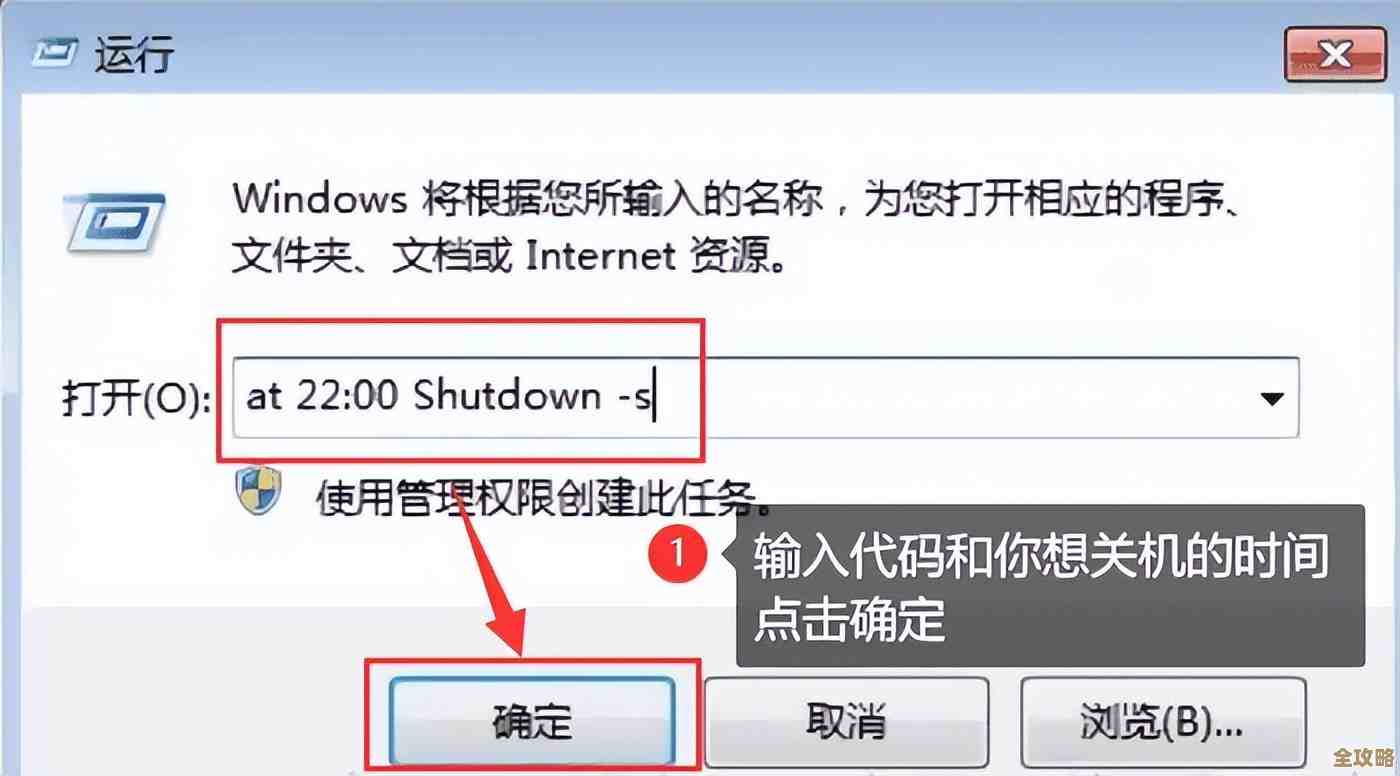

我们需要关注CPU的“节能状态”与“性能状态”的动态切换,为了省电,当CPU空闲时,系统会让它进入低功耗的C-State;当需要计算时,再快速唤醒到高功耗的P-State,但这个切换过程本身有微小的延迟,对于追求极致响应速度的场景,比如高性能游戏或实时音频处理,可以尝试在主板BIOS设置中,禁用一些过于“深度”的节能状态(如C6/C7 State),并强制CPU运行在固定的高性能模式(如Windows中的“高性能”电源计划本质就是如此),这样做的代价是增加功耗和热量,但换来了更稳定、延迟更低的计算响应,这个思路在很多超频指南中都有体现,其本质是牺牲能效比来换取极致的性能确定性。

一个更底层的策略涉及内存子系统,CPU处理的数据都来自内存,如果内存速度跟不上,CPU再快也得“干等着”,除了购买更高频率的内存条,一个关键设置是“内存时序优化”,在BIOS中,内存有一系列像CL、tRCD、tRP这样的时序参数,它们代表了内存响应请求的延迟,像一些硬件爱好者社区(如Overclock.net)的讨论所示,手动收紧这些时序(在保证系统稳定的前提下),可以缩短内存延迟,相当于拓宽了CPU与内存之间的“数据通道”,让数据流动更顺畅,从而间接提升了CPU的处理效率,这个过程需要反复测试稳定性,但它是释放系统潜力的有效手段。

真正的CPU性能优化是一个系统工程,它始于改善散热这个物理基础,延伸到操作系统对计算任务的智能(或手动精细)调度,再到底层BIOS中对于功耗、节能与性能优先级的权衡,最后还离不开内存子系统的协同加速,这些方法相互关联,共同构成了从硬件到软件的深度调优策略,旨在让CPU这个计算核心的潜力得到最充分的发挥。

![[cpu]性能优化策略:深入探索硬件调优与系统协同的先进方法 [cpu]性能优化策略:深入探索硬件调优与系统协同的先进方法](http://www.haoid.cn/zb_users/upload/2025/11/20251113053842176298352288393.png)

本文由颜泰平于2025-11-13发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/61832.html