《乌合之众》全文解读:剖析经典群体心理理论在现代社会中的启示与应用

- 问答

- 2025-11-13 05:28:43

- 2

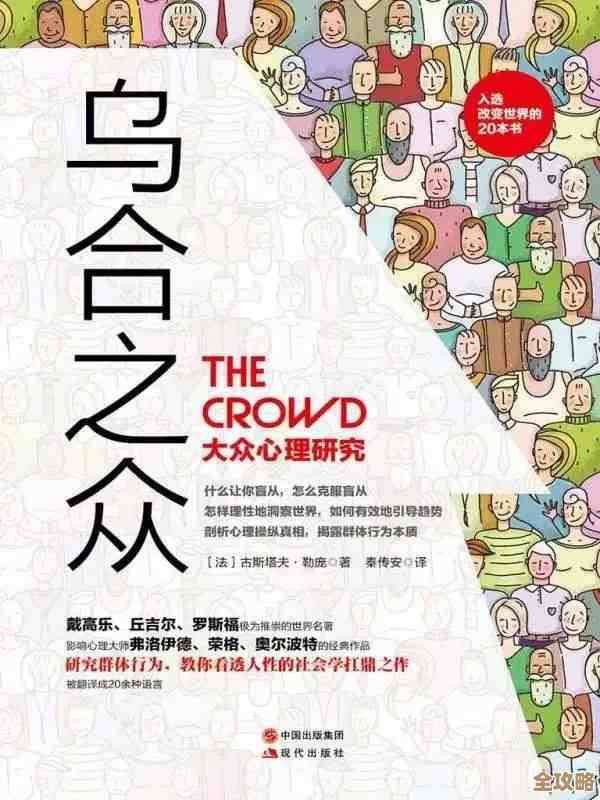

《乌合之众》是法国社会心理学家古斯塔夫·勒庞在1895年写成的书,虽然过去了一百多年,但书里对群体心理的洞察,就像一面镜子,照出了我们今天社交媒体时代许多令人熟悉的现象,勒庞的核心观点是,当个人汇聚成“群体”时,会产生一种全新的心理特征,个体的理性思考能力会下降,取而代之的是一种“集体心理”,这种心理让人的感情和行为会变得与独处时截然不同,往往更冲动、更易受暗示、也更情绪化。

勒庞指出,群体中的个人会获得一种“人多势众”的感觉,这让他们敢于发泄出独处时必须克制的本能欲望。 个体在群体中会有一种“匿名性”,觉得责任是分散的,每个人都不用单独承担后果,这两种感觉加在一起,就导致了群体常常表现出冲动、易怒、缺乏理性的特点,想想看,今天在网络上,一个热点事件爆发后,评论区里常常迅速分为两极,人们用最激烈的言辞攻击对方阵营,一个在日常生活中可能彬彬有礼的人,在匿名的网络ID背后,可能会说出极其刻薄和暴力的话语,这正是因为个体融入了“支持者”或“反对者”这个虚拟群体,感受到了群体的力量和责任分散,从而放下了平时的理性约束。

勒庞特别强调群体极易受“暗示”和“传染”的影响,并且想象力格外活跃。 群体不善于进行逻辑推理,却对形象化的、戏剧性的、简单明了的观念反应强烈,一旦某种说法或情绪在群体中开始传播,它就会像病毒一样迅速传染给每一个人,这与我们今天所说的“带节奏”和“信息茧房”现象不谋而合,一个被精心裁剪的视频片段,一句煽动性的口号,都可能瞬间点燃整个网络群体的情绪,人们不再关心事实的全面真相,而是被那个最刺激、最符合他们预设立场的“形象”所俘虏,勒庞在书中提到,影响群众想象力的不是事实本身,而是它们发生和引起注意的方式,这完美解释了为什么在舆论场上,情绪化的故事往往比枯燥的数据更有说服力。

勒庞认为群体渴望被领导,并且只服从于那种具有“名望”的强势领袖。 这种领袖不需要有多么严密的逻辑,但他必须拥有坚定的、甚至是专断的自信,能够提出极其简单、绝对的断言,并不断地重复它,而不容任何质疑,因为群体需要的是方向感和确定性,而不是复杂的思辨,在今天,我们看到许多网络上的“意见领袖”或“大V”,他们的影响力往往并非建立在深厚的专业知识上,而是建立在一种不容置疑的、充满感染力的表达方式上,他们通过不断重复简单的结论,成功地让追随者接受其观点,并形成强大的凝聚力。

这些洞察对我们现代人有什么具体的启示和应用价值呢?

第一,对个人而言,它是一剂保持清醒的“防疫针”,当我们意识到自己随时可能被卷入某个“群体”并丧失独立思考能力时,我们就应该主动培养一种“退出一步”的习惯,在看到一条煽动性新闻或加入一场讨论之前,先问自己:我是不是只看到了情绪化的断言?我有没有去核实信息的来源和全面性?我现在的愤怒或支持,是出于理性的判断,还是仅仅被周围人的情绪所感染?保持这种警觉,是抵御成为“乌合之众”一员的开始。

第二,对于信息的接收和传播,我们应更加审慎,理解了群体心理的“暗示”和“传染”特性,我们就应该对自己分享出去的每一条信息负责,在转发前,多花几分钟时间求证,避免成为不实信息传播链条上的一环,要有意识地打破“信息茧房”,主动去接触和理解不同来源、不同立场的观点,避免自己的世界观被单一的、极端化的声音所塑造。

第三,对于社会管理和商业传播,这本书也提供了深刻的教训和策略,从负面看,它揭示了操纵舆论的可怕可能性,从正面看,它也提醒那些希望进行有效沟通的机构或个人:要对群体说话,就必须使用群体的语言,这意味着信息需要简单、清晰、形象化,并且通过重复来加深印象,无论是公益宣传、品牌营销还是政策解读,如果不能以通俗易懂、情感共鸣的方式呈现,就很难触及更广泛的人群。

《乌合之众》的价值不在于它提供了一个绝对正确的真理,而在于它尖锐地提出了一个我们至今仍在面对的核心问题:在群体的洪流中,个人如何保持理智?现代社会,尤其是互联网,在某种意义上就是一个巨大的、永不散场的群体聚集地,勒庞的著作就像一本古老的“用户手册”,虽然写于马车时代,却惊人地预见了网络时代的许多心理陷阱,阅读它,不是为了简单地给他人贴上“乌合之众”的标签,而是为了时刻提醒自己,避免在喧嚣中迷失独立思考的能力,这本书的真正启示在于,真正的智慧,或许就在于认识到我们每个人身上都潜藏着成为“群体”一员的冲动,而对抗这种冲动,是一场需要持续进行的自我修炼。

本文由芮以莲于2025-11-13发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/61830.html